Antes de una peculiar invasión de cadenas cafeteras internacionales, en la ciudad de México se albergaba una impactante diversidad de cafeterías en las que sus habitantes compartían y se desenvolvían. Se trataba de una época en que la tensión política y social se desfogaba entre una identidad nacionalista y una colonización cultural, provocando que las cafeterías se volvieran un foco de encuentro importante en el desarrollo de la cultura mexicana. En otras palabras, los cafés eran la costumbre y el divertimento de esta época envuelta en el siglo XIX.

Eran tiempos en que México sobrevivía a la Intervención francesa y experimentaba la elegante extravagancia de Maximiliano de Habsburgo. Por tanto la influencia europea era inminente en la vida de los mexicanos. En palabras de Clementina Díaz y de Ovando, “la ‘gente decente’ se afrancesó a más no poder imitando las costumbres parisinas…”

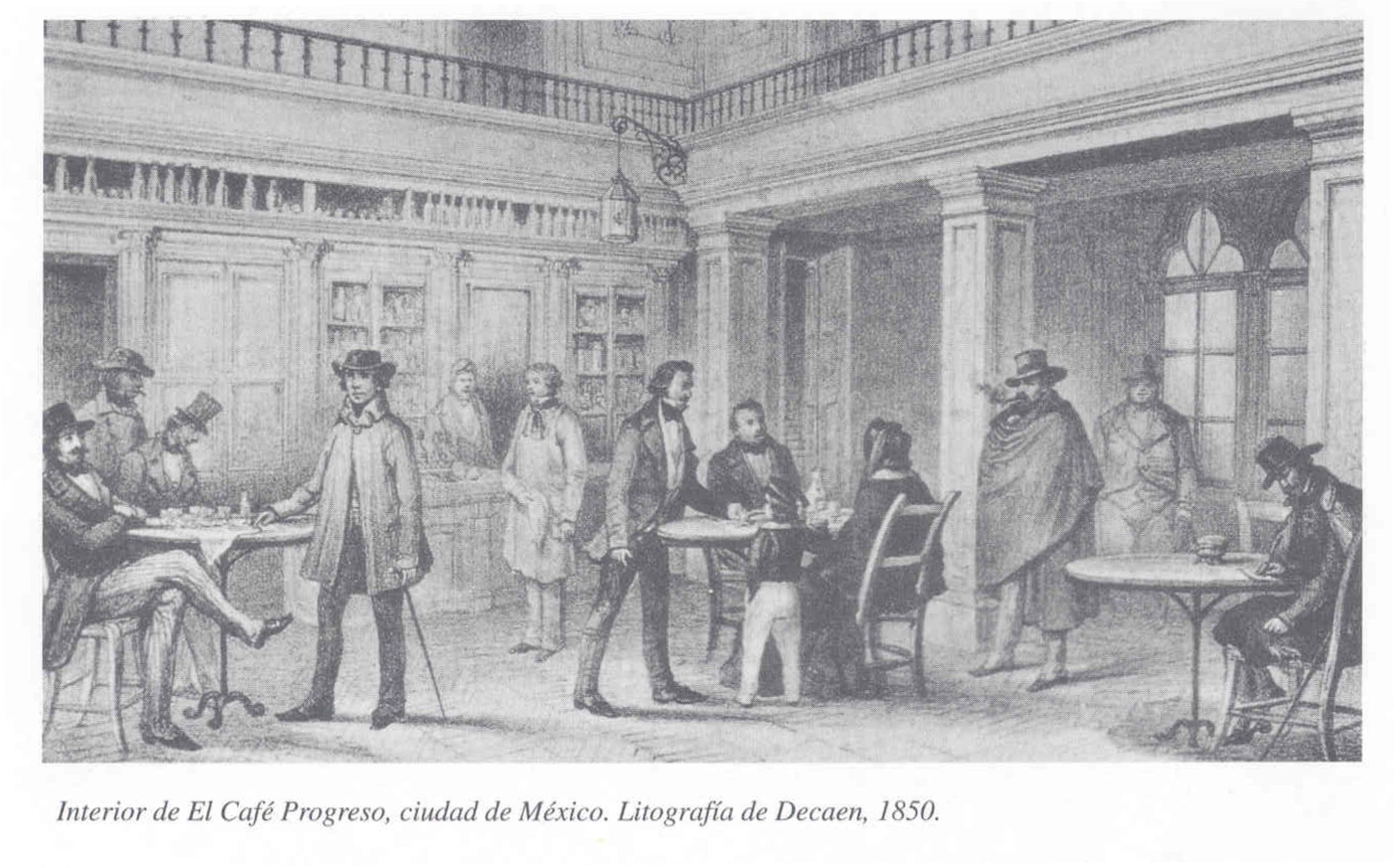

Esta “gente decente” visitaba cafés como el antiguo Cazador, el Progreso, la Bella Unión y la Gran Sociedad, Minería – actual imprenta de Fomento, Gran Café de las Escalerillas, Café Nacional, Puente de San Francisco, Rejas de Balvanera, Mariscala, Café de Manrique, la Merced, la 1ª de San Juan, El Infiernillo, Fonda y Café (fundada en 1856, y Café y Fonda Francesa) fundada en 1858– o Café y Restaurant Parisien –actualmente El Gastrónomo.

Cuenta Díaz y de Ovando en Los cafés en México en el siglo XIX, que estos cafés –en especial el antiguo Cazador– abrían sus puertas temprano para que los parroquianos desayunaran chocolate o café con leche, acompañados de mollete y enormes tostadas con manteca o rosca, huesos y bizcochos. En otros cafés, de menor rango social, servían por las mañanas atole de leche con bizcocho o tamales; por la tarde, arroz con leche, natillas, bien-me-sabe, jiricalla, entre otros dulces. En cuanto a estos cafés para la población trabajadora o en pobreza se servía atole simple o otros compuestos como anís, chileatole y champurrado o atole con chocolate; hojas de naranjo con su copia de aguardiente, té claro y agua teñida de café, y un pan blanco.

Los cafés eran un lugar donde los parroquianos visitaban para leer el periódico, tomar café y jugar a las damas, formar un club para comentar las noticias del día “en medio de una espesa nube de humo de cigarros y puros” o simplemente a matar el tiempo. Eran jóvenes que se autonombraban aristócratas y bebían champagne, sauterne o ponche mientras se complacían con bizcochos, pasteles, mantecados y cuentos sobre sus hazañas amorosas; militares destituidos por estar en desacuerdo con la política dominante; empleados sin colocación por incompetentes; personajes de industrias y cazadores de inocentes; parroquianos, aquellos que visitaban esporádica y aleatoriamente, y clientes, quienes asistían todos los días y a una hora fija para leer los periódicos de la casa.

En algunos de estos cafés los dueños complacían a parejas incógnitas con gabinetes reservados, con el objetivo de que “se entregaran a sus asuntos sin temor de un curioso que escuche, un fiscal que denuncie, un mequetrefe que estorbe”. Era realmente una libertad que los parroquianos agradecían para tratar sobre asuntos reservados, que sólo a ellos les interesaba y que estaban dispuestos a pagarla de algún modo.

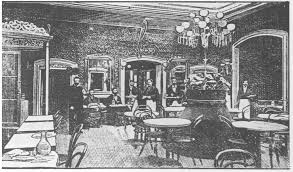

Si bien el paso del tiempo pasó y Benito Juárez hizo su entrada triunfal en la presidencia del país, las vidas y costumbres de los mexicanos permanecieron aferradas a lo francés. Un ejemplo de esto fue el famoso y concurrido Café de la Concordia –ubicado en la calle de Plateros y San José el Real, ahora Isabel la Católica–, el cual estaba “a la par con los mejores de Europa en comodidades, adornos y servicio: pronto llegarían del extranjero finísimas vajillas para cien personas, y la fonda podía contentar al más exigente gourmet.”

Desde ese entonces, hasta finales del siglo XIX, los cafés gourmet sólo fueron frecuentados por dandies, gomosos, las modistas más renombradas, famosas cocottes, artistas, periodistas, políticos y personajes que reencarnaran un glamour especial. Inclusive se intentó reinventar este estilo de vida al introducir Café Cantante en 1869 en el lujoso Hotel Iturbide –hoy Banco Nacional de México–; sin embargo, era un concepto muy radical y sin mucho atractivo para la época, por lo que tuvo que venderse al no haber alcanzado el éxito deseado.

Se convirtió así en una costumbre de la clase que poseía una mayor adquisición monetaria y un control en sus tiempos. Por lo que, la población trabajadora, aquella que difícilmente podía dejar de laborar para ir a tomar un café y discutir sobre política entre bohemios, dejó de asistir a estos lugares; se conformó a comprar sus desayunos, almuerzos, comidas y cenas en puestos ambulantes que inundaban las calles. Una costumbre que continua aún hasta nuestra actualidad.